|

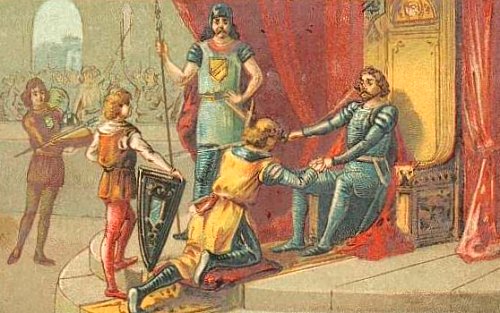

Système féodal : hiérarchie, obligations,

(D’après « Histoire des Français depuis

le temps des Gaulois

|

||||||

|

Du système féodal, notre époque tend parfois à vouloir ne faire qu’un régime d’excès et de malheurs en occultant le contexte de son avènement. Or non seulement la vassalité, association pour la sûreté individuelle et contrat réciproque émanant du consentement formel du vassal et du seigneur, n’avait rien d’humiliant, mais encore les obligations étaient-elles nettement exprimées, les droits et les devoirs connus et limités. Quant au servage, il représentait alors un progrès social au regard de la condition qui était celle des esclaves sous l’ancienne loi romaine. A partir du XIIIe siècle, les efforts conjoints de l’Eglise et de la royauté auront raison d’une féodalité dont les abus contreviennent alors à sa tâche initiale de protection. |

||||||

|

En 1838, l’historien et géographe Théophile Lavallée publie son Histoire des Français depuis le temps des Gaulois jusqu’en 1830, et consacre notamment un chapitre au décryptage du système féodal, rappelant que durant les six siècles de transition séparant la chute de l’Empire romain de l’établissement du régime féodal à la fin du Xe siècle, il n’y a rien eu de fixe ni de régulier dans les choses et dans les hommes : la philosophie grecque et la théologie chrétienne, les royautés impériale et germanique, les aristocraties gauloise et franque, les institutions municipales et les assemblées du Champ-de-Mars, les lois romaines et barbares, les leudes et les ahrirnans, les curiales et les colons, les prêtres et les laïques, les vainqueurs et les vaincus, tous étaient dans un état de fluctuation perpétuelle, vivant au jour le jour, et se transformant sans cesse, coexistant l’un dans l’autre, et n’aspirant qu’à se détruire. Nuls droits n’étaient constitués, nulle position fixée ; les Romains n’avaient pu conserver leur organisation sociale ; les Francs n’avaient pu en établir une nouvelle.

Le régime féodal est un ordre social nouveau ; avec lui l’état d’amalgame et de fermentation cesse ; vainqueurs et vaincus ont oublié leur ancienne existence, ont mêlé leurs différences de lois, d’idées, de langues ; la stabilité et la régularité commencent ; le progrès est rapide et visible. Dans cette nouvelle société, quoique pleine de tumulte et de souffrance, les hommes et les choses, les institutions et les individus sont casés distinctement ; la royauté, l’aristocratie, le clergé, le peuple des colons et des esclaves, comprennent ce qu’ils sont et ce que sont les autres ; et quand la lutte commencera entre eux, ils sauront ce qu’ils doivent attaquer, ce qu’ils doivent défendre ; leurs positions sont nettement dessinées ; le but de l’activité sociale est visible à tous. Produit du bouleversement causé par l’invasion des Barbares et l’établissement du christianisme, le régime féodal a donc été dans la vie de l’espèce humaine un très grand pas : inférieur, intellectuellement, aux sociétés anciennes, il leur était politiquement égal, et moralement supérieur ; c’est lui qui a tenu à l’état d’enveloppement tous les cléments de la civilisation qui se développent aujourd’hui ; enfin nous allons voir qu’il avait en germe l’unité nationale.

Formation de la nationalité française La différence profonde entre les Romains et les Germains, entre les vaincus et les vainqueurs, entre la civilisation et la barbarie, a disparu ; les mœurs, les idées, les sentiments, les langues, les institutions, ont de la ressemblance ou de l’analogie ; et un souvenir vague, mais très puissant, donne à penser que tous les peuples qui occupent le cadre de l’ancienne Gaule formeront un jour un seul et même peuple. Le noyau de cette unité politique, c’est l’état de Hugues Capet, le duché de France ou comté de Paris, qui doit imposer ses rois, son nom et sa capitale à toutes les parties de la Gaule : pays admirablement disposé pour être le centre autour duquel toutes ces parties se grouperont de gré ou de force, mais qui doit encore davantage sa fortune au génie de ses habitants et au titre de roi, si habilement exploité par ses seigneurs.

Constitution, hiérarchie, obligations et justice

féodales Au commencement du régime féodal, la nation se compose seulement des aristocraties laïque et cléricale, toutes deux nombreuses, égales, fières de leurs propriétés, de leurs demeures fortifiées, de leurs armes ; là sont les hommes libres, là est, pour ainsi dire, le peuple ; car ces aristocraties, n’ayant au-dessous d’elles que des serfs sans existence politique, étaient, en fait, une sorte de démocratie. La population noble allait à plus de 1 000 000 d’individus, et le nombre des guerriers à plus de 100 000 ; on comptait environ 70 000 fiefs, dont 3 000 titrés, et, parmi ceux-ci, près de 100 états souverains, grands ou petits. Quant à la population cléricale, elle peut s’estimer par les chiffres suivants : il y avait en France, au quinzième siècle, 30 419 églises curiales, 18 537 chapelles, 420 cathédrales, 2 872 abbayes ou prieurés, 931 maladreries.

Hiérarchie Ces vassaux étaient pairs entre eux, et n’avaient l’un envers l’autre rien de commun que la suzeraineté ; isolés, étrangers et même ennemis, ils n’avaient entre eux aucuns droits et aucuns devoirs ; seigneurs à leur tour, d’autres vassaux, pairs aussi entre eux, et ceux-ci d’arrière-vassaux, il semble qu’on devrait descendre ainsi jusqu’au plus petit propriétaire. Mais cette échelle ne fut jamais complète ; il y eut toujours dans la hiérarchie féodale une multitude d’exceptions et d’incohérences qui tenaient à l’essence même du système, l’indépendance individuelle. Les espèces de fiefs furent très-nombreuses et très compliquées.

Ducange compte en effet 80 espèces de possesseurs de fiefs, qu’on peut

réduire à cinq : Le clergé entra dans le système féodal, non comme corps, mais comme propriétaire. Les idées prédominantes de localité avaient nui à son unité, et lui faisaient oublier sa nature de protection ; il avait mêmes pensées et mêmes, intérêts que la noblesse. Les évêchés et les abbayes furent des seigneuries féodales tout à fait semblables aux seigneuries laïques, ayant une terre suzeraine à qui elles devaient l’hommage et les devoirs féodaux, ayant des terres vassales dont elles exigeaient les mêmes services ; quelques-unes prétendaient ne relever que du saint-siège, mais la plupart étaient accaparées par les rois, qui, grâce à la non-hérédité de ces sortes de fiefs, en donnaient l’investiture à prix d’argent. Cette violation sacrilège des élections ecclésiastiques, cette confusion des deux pouvoirs, spirituel et temporel, dans les mêmes mains, cette dépendance temporelle des évêques comme propriétaires et leur supériorité spirituelle comme pasteurs, étaient une source perpétuelle de troubles, et devaient enfanter de terribles guerres. Le clergé se trouva donc, à l’origine de la féodalité, tout aristocratique et matériel, tout étouffé sous la livrée terrestre. Plus tard, association féodale et lien religieux se complétant, c’est le principe théocratique qui prédominera.

Obligations En résumé, la terre fut tout ; elle donna valeur à l’homme, qui sans elle ne fut rien et n’eut pas même de nom ; elle constitua la condition civile et politique ; elle intégra dans les individus les droits de souveraineté, et même, pendant quelque temps, le caractère sacerdotal pour les possesseurs d’évêchés et d’abbayes. Cette supériorité de la terre sur l’homme, cette immobilisation par elle des conditions sociales, cette tyrannie de la matière sur l’individu, c’est le type de la féodalité, et ce qui la distingue par-dessus tout, des sociétés anciennes.

La dépendance du vassal envers le seigneur était représentée par l’hommage, en retour duquel celui-ci donnait l’investiture ou le droit de posséder. L’hommage était simple ou lige. « Celui qui rend l’hommage simple a son épée au côté, se tient debout et a la main libre, sans s’obliger à servir envers et contre tous. Celui qui rend la foi et hommage ligement doit être sans éperons, à genoux, les mains jointes dans celles du seigneur. » (Chantereau, Traité des fiefs). L’hommage simple, entièrement honorifique, était « une alliance et promesse de féauté » qui n’obligeait à aucun service effectif ; c’était l’hommage des grands vassaux envers le roi de France. L’hommage lige engageait le vassal à servir son seigneur « envers et contre toute créature qui peut vivre et mourir, » à détendre son corps et son honneur, à le tirer de prison, à le délivrer de danger, à se mettre en otage pour lui. « Je deviens votre homme de vie et de membres » disait l’homme lige dans son serment d’hommage. Il devait à son seigneur service de guerre pour un certain temps et un certain nombre d’hommes ; il devait assister à ses plaids et lui payer des aides pour le délivrer de prison, armer son fils et marier sa fille. Le seigneur avait encore sur lui droit de relief (sorte d’impôt de mutation après la mort du vassal), droit de rachat (impôt sur la vente du fief), droit de forfaiture (sorte d’amendes pour les violations du service féodal), etc. A lui revenait la tutelle de son vassal mineur ; et il pouvait marier à l’un de ses hommes l’héritière d’un fief. La vassalité n’avait rien d’humiliant : c’était une sorte de confraternité d’armes, une association pour la sûreté individuelle, un contrat réciproque, qui ne pouvait essentiellement avoir lieu que du consentement formel du vassal et du seigneur. Nul ne rougissait de tenir un fief d’un moins puissant que soi : ainsi les rois de France étaient vassaux de l’abbaye de Saint-Denis pour le Vexin ; et l’oriflamme n’était que la bannière de ce fief. Les devoirs et les engagements étaient mutuels : « Je serai fidèle à mon seigneur, disait le vassal, mais tant qu’il me fera droit dans sa cour par le jugement de ceux qui peuvent et doivent me juger. » (Brussel, Usage des fiefs, tome I) « Autant l’homme, dit un législateur, doit de foi et de loyauté pour la raison de son hommage, autant le sire en doit à son homme. » (Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis). L’indépendance du vassal est si bien conservée, qu’il peut se retirer de l’association quand il lui plaît ; il abjure son hommage, il rompt le lien féodal, il dit à ses propres vassaux : « Venez-vous-en avec moi, car je veux guerroyer mon seigneur, qui m’a dénié justice. » Mais ceux-ci, libres aussi et raisonnant leur obéissance, lui répondent : « Nous irons trouver notre seigneur, et s’il est vrai qu’il vous ait dénié justice, nous vous suivrons. » (Etablissements de saint Louis, liv. I) « Entre le seigneur et son homme, dit la loi féodale, il n’y a que la foi ; l’homme doit tant plus à son seigneur par la foi que le seigneur à lui. Autant que l’homme doit à son seigneur de révérence en toutes choses, autant tous les hommes sont tenus les uns envers les autres ; et en cette manière, que si le seigneur met main au corps ou au fief de l’un d’eux, sans égard et sans connaissance de leur cour, tous les autres doivent venir devant le seigneur et lui faire remontrance par la voix et par les armes. » (Assises de Jérusalem)

Justice Enfin si ce jugement définitif ne satisfait pas, comme il n’y a pas de force publique capable de le faire exécuter, on a recours au droit naturel de la force privée : c’est la guerre ou bien le combat singulier. Les barons préféraient cette dernière manière d’obtenir justice, et y recouraient ordinairement avant toute autre ; elle était plus conforme à la fierté et à la brutalité de ces hommes tout de guerre, qui ne voulaient pas se soumettre aux lenteurs et aux ambiguïtés des formes judiciaires. Les cours féodales furent donc d’abord peu usitées ; l’usage qu’en firent les rois, lorsqu’ils s’efforcèrent de mettre le droit à la place de la force, fit une révolution dans le régime féodal ; mais jusqu’à ce temps, la guerre privée et le combat judiciaire furent des institutions réglées et fixement arrêtées, dont les traces se sont conservées par le duel dans nos mœurs modernes.

Condition des vilains et des serfs Les vilains avaient donc, malgré les redevances odieuses et souvent absurdes auxquelles ils étaient assujettis, des droits et une condition fixe ; ils les défendirent avec constance et succès, et ce fut principalement avec eux que se forma le peuple des communes. Quant aux serfs, « leur sire peut prendre tout ce qu’ils ont, et les corps tenir en prison toutes fois qu’il lui plaît, soit à tort, soit à droit, et il n’est tenu d’en répondre à personne, fors à Dieu. » (Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis) Malgré cela, la servitude domestique ayant disparu sous les derniers rois carolingiens, la condition du serf féodal n’était nullement celle de l’esclave romain. Il n’était pas la propriété directe de l’homme ; son travail et non lui-même était possédé ; il appartenait à la terre, et ne pouvait en être détaché ; il avait un nom, une famille, une existence civile et religieuse ; sa vie était sacrée ; son éducation morale était la même que celle de son seigneur qui devait le nourrir et le défendre ; enfin, il n’était plus une bête de somme, mais un homme de condition inférieure. C’était surtout la religion qui traçait une différence profonde entre le serf du Moyen Age et l’esclave de l’antiquité : elle proclamait non seulement que le seigneur et le serf étaient égaux devant Dieu, mais que le serf était son élu ; elle intervenait sans cesse entre le baron oppresseur et le sujet opprimé ; elle envoyait le clergé se recruter aussi bien parmi les esclaves que parmi les maîtres. Le serf, devenu moine, était couvert des livrées de la liberté, et forçait son ancien seigneur à s’humilier devant sa robe de bure ; devenu évêque ou abbé, il était l’égal terrestre et le supérieur spirituel du baron, dont il gouvernait et censurait la vie morale. Ainsi, malgré les misères de la vie des serfs, malgré quelques droits humiliants et infâmes, restes de l’ancien esclavage domestique, et que rarement les possesseurs réclamèrent, l’esclavage de la glèbe fut un progrès : la servitude romaine, absolue et illimitée, avait détruit la population ; la servitude féodale la fit renaître, nombreuse, forte, ayant même le sentiment de la dignité humaine ; et l’on peut dire que, de l’esclavage des anciens à la liberté des modernes, le servage du Moyen Age est la moitié du chemin. Avec de tels éléments de population, le gouvernement était simple et facile. La propriété donnant la souveraineté, chaque fief était un petit état qui se suffisait à lui-même, qui avait son histoire, ses lois, son existence à part. Le seigneur réunissait les pouvoirs législatif, militaire, administratif ; il rendait la justice, faisait la guerre, battait monnaie, etc. Il n’y avait que le pouvoir sacerdotal qui lui manquât ; et c’est ce qui fit du prêtre, être exceptionnel dans le fief, la barrière du souverain et l’appui du sujet. Dans les seigneuries ecclésiastiques, ce pouvoir était réuni à tous les autres ; mais, malgré le caractère belliqueux de quelques prélats, l’épée allait toujours mal aux mains des prêtres, et ils furent obligés de se donner des défenseurs laïques qu’on appelait avoués, vidames, vicomtes, ce qui leur ôta la force matérielle, source de toute puissance féodale. Quoi qu’il en soit, chaque seigneurie était pour les sujets un despotisme complet ; et malgré son aspect extérieur de régime patriarcal, les chances nombreuses de tyrannie qu’il contenait en lui prévalurent. La souveraineté féodale oublia rapidement son origine de protection : elle devint oppressive, illimitée, sans qu’il fût possible d’avoir un recours contre elle, tant que le clergé fut tout féodal et la royauté impuissante ; de là vint que les opprimés prétendirent des droits à leur tour, et cherchèrent des protecteurs, d’abord dans les papes, ensuite dans les rois ; de là vinrent les communes, associations des habitants des villes tout à fait analogues aux associations des seigneurs.

Progrès politiques et moraux du premier âge féodal

Jamais l’individu n’avait tant vécu. Cette indépendance de l’homme était garantie par le jugement des pairs, par le pouvoir de rompre le lien féodal, et surtout par le droit de résistance ; mais elle était limitée et restreinte par l’hérédité des positions sociales, par l’obligation de servir le fief, par la fidélité au seigneur. Tel est le principe politique que la féodalité a donné à la civilisation et qui a été modifié et transformé dans les mœurs et les législations modernes. Les progrès moraux sont encore plus remarquables : avec eux nous entrons dans un monde nouveau. Alors apparaissent, au milieu de mœurs débauchées et cruelles, restes de la corruption romaine et de la férocité germanique, le dévouement de l’homme à l’homme, l’honneur, la loyauté, la foi dû-serment, le sentiment des devoirs réciproques, l’amour délicat et respectueux des femmes, la sainteté du mariage, les douceurs de la vie domestique, la courtoisie et l’élégance des manières, enfin la chevalerie, résumé poétique de tous les sentiments et des idées de ce temps, expression complète de la féodalité, et qui a divinisé, chez les hommes du Moyen Age, l’amour et la valeur. Les trois siècles que dura l’âge héroïque de la féodalité sont une époque organique, de force et de mouvement. La population croît rapidement ; les villes s’agrandissent et entrent dans l’association féodale avec leur administration républicaine ; le commerce et l’industrie répandent les richesses chez les vilains et les serfs ; les langues se forment, souples, élégantes et naïves ; la poésie renaît avec de nouvelles formes ; les troubadours et les trouvères ouvrent à l’imagination des routes inconnues ; les études ecclésiastiques reprennent vigueur ; l’éloquence et la dialectique reparaissent ; une philosophie nouvelle, chrétienne comme toute la société, la scolastique, est en plein triomphe ; les universités sont fondées ; le pays se couvre de châteaux et d’églises, monuments admirables où se peignent dans toute leur merveilleuse poésie les idées et les sentiments du temps. Enfin cet âge présente un système social unique dans l’histoire, et qui ne se reproduira jamais : l’humanité, après avoir passé par les états sociaux de la famille, de la cité, de la nation, arrive à l’Église, l’association la plus forte et la plus étendue qu’on eût encore connue. L’Europe chrétienne forme alors un peuple unique, ayant des lois et des passions communes, des vues, des intérêts, des maux et des biens communs. La trêve de Dieu, l’institution de la chevalerie, les conquêtes des Normands, l’établissement des communes, les croisades, les progrès de la royauté française, la lutte de l’empire et du sacerdoce, ne sont que les conséquences de l’ordre social constitué théocratiquement.

|