|

Le Deuil Rouge *

20

août 1949 |

|

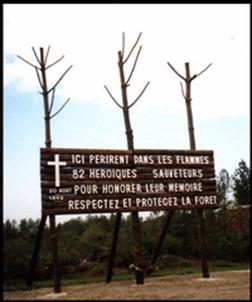

Image DFCI Ce jour-là est ancré dans ma mémoire... La forêt landaise, peu entretenue du fait de la guerre, desséchée par trois étés caniculaires, n’avait pas reçu une goutte d’eau depuis avril. L’atmosphère étouffante et la chaleur torride n’auguraient rien de bon. Déjà, en début d’été, 6 000 ha de pignadas brûlaient entre Luxey et Roquefort. Le feu prenait, ici ou là, et les rumeurs les plus folles couraient : on parlait « de déserteurs de l’armée allemande, ou de «collaborateurs», cachés dans les bois, qui allumaient des incendies par vengeance… » A Gujan, depuis le 28 juillet les départs de feu se succédaient sans relâche. Il ne se passait pas un jour sans qu’un foyer ne se déclare. La forêt s’enflammait partout. Le tocsin sonnait, mon père montait sur son vélo et, comme beaucoup de Gujanais, se rendait au point de rassemblement de la mairie. De là, un camion T 45 emmenait les hommes au plus près des brasiers. Sur place, peu de matériel, chacun prenait une branche de pin et avançait en ligne en tapant le sol pour étouffer les flammèches… Le lundi 8 août le feu prend près d’une scierie de Pierroton. Les vents de sud-est propagent les flammes vers le Nord-Bassin, de Lanton à Arès, avalant la pinède, frôlant les maisons, brûlant la scierie de la Vacherie et parvenant, le dimanche 14, jusqu’à l’aérium d’où les enfants sont évacués. Le vendredi 19 août, près de Saucats, à 20 km au sud de Bordeaux, une cigarette mal éteinte, dans une cabane de résinier, aurait provoqué le départ du principal sinistre. Le lendemain, aux environs de midi, l’incendie se dirige rapidement vers l’ouest. Aux alentours de 15 heures, un changement de la direction et de la force du vent attise violemment le contre-feu allumé au nord-ouest, produisant une ligne de feu de près de 10 kilomètres de long. « Ce n’était pas les arbres, mais l’atmosphère qui flambait », dit un témoin. Le flanc nord, où l'on avait placé de jeunes appelés du 33e Régiment d’Artillerie de Châtellerault et de Poitiers, sur des positions présumées sans risque, s’embrase d’un seul coup et c’est le drame. Ce samedi 20 donc, vers midi, une camionnette sillonne les rues de Gujan. A l’aide d’un porte-voix un passager, penché hors de la portière crie : « Le feu est dans les rue de Mios, venez tous nous aider... » Aussitôt le personnel de la Mairie et les gardes-municipaux partent recruter les hommes valides sur les ports. Transportés à l’entrée du bourg de Mios, ils voient un mur de flammes s’avancer vers les premières habitations. Le brasier, venant de Caudos, se dirige vers le Teich, un contre-feu judicieux parvient à l’arrêter au lieu-dit « Sylvabelle ». A 13 heures, la radio diffuse des nouvelles alarmantes : « Les incendies se propagent vers Le Barp, Croix-d’Hinx et Cestas » A ces nouvelles mon amie de Canéjan, en vacances chez moi, décide de rentrer sur Bordeaux par le train de 14h50. Je l’accompagne. A partir de Lamothe, la fumée nous enveloppe et le convoi doit stopper en gare de Marcheprime. Les rares passagers du train descendent sur le quai, déjà très inquiets. Vers 15 h 30 ou 16 h, je ne sais plus, cinq ou six jeunes militaires sortent de la fumée, couverts de suie, les vêtements déchirés, hébétés, assoiffés, à bout de souffle. Après s’être désaltérés, ils s’approchent de nous et nous relatent leur épopée : Alors, qu’avec leurs camarades, ils surveillaient un secteur assez calme, l’air s’est brutalement embrasé autour d’eux. Dans leur ignorance des lieux, ils ont fui, droit devant, poursuivis par le brasier et le vacarme infernal qu’il générait. « On ne sait pas où sont les autres » ajoutent-ils, « ils ont dû partir dans une autre direction… » Les flammes continuent leur avance et bientôt menacent la voie ferrée à l’arrière du train. « Embarquez vite, crient les employés, des bouteilles d’oxygène sont entreposées en bout de quai…Tout peut sauter »Nous voilà prises entre deux feux. Le convoi s’aventure vers Croix-d’Hinx à toute petite allure dans une fumée de plus en plus épaisse, qui envahit le wagon et nous fait tousser et pleurer. La chaleur est intense, le gros de l’incendie vient juste de passer et les petits taillis flambent toujours de chaque côté de la voie. Les pins exposent, dans une brume incandescente, leur silhouette suppliciée, nue et noire, sur laquelle continue de brûler la résine contenue dans les pots. Quelques « pignes » éclatent encore contre les vitres. C’est l’enfer. Nous sommes seules dans le wagon, deux filles de vingt ans complètement paniquées… Le train saute la gare de Croix-d’Hinx déserte et, après 8 kilomètres de progression angoissante, nous atteignons enfin Pierroton. La voie est libre jusqu’à Bordeaux. Un plafond bas, plombé par la fumée, nous accueille dans une ville en pleine torpeur. L’odeur irrespirable du bois brûlé prend à la gorge, nous glissons sur un sol poisseux, recouvert de flammèches noires et de cendres. Pas de tram pour rejoindre Gradignan. Nous passons la nuit dans un Bordeaux éclairé par une tragique lumière orange L’oreille tendue vers la radio nous écoutons avec angoisse les dernières nouvelles. Le speaker, depuis Paris, s’embrouille dans les noms de lieux et annonce que « le petit village de « Castaing » est encerclé ». Le nom nous laisse perplexes mais nous ne faisons pas le rapprochement avec Canéjan. Le lendemain, nous prenons le premier tram et arrivons au terminus, à Gradignan, où règnent le chagrin et la consternation. La nouvelle de la catastrophe s’est rapidement répandue. On rassure mon amie Lily P. Son père échappa par miracle à une mort certaine. Il dut son salut au curé de Talence qui l’a embarqué à bord de sa jeep, alors qu’il était cerné par les flammes en tentant d'amener une tonne d'eau sur une charrette. « Montez, avait-il dit, et priez, je crois que nous ne passerons pas ». Les cheveux et les vêtements roussis, les yeux irrités par l’intense fumée, il avait regagné sa maison à La House (Canéjan) où déjà on le comptait parmi les disparus. Son cousin eût moins de chance, il figura parmi les 29 morts de ce petit village qui ne dénombrait, à l’époque, que 409 habitants. Le bilan officiel du sinistre fit état de 28 000 ha détruits dans ce secteur, 56 maisons, 9 chalets, 1 villa, 21 granges, 21 dépendances, 1 boulangerie, 16 chais (Sud-Ouest du 30/08/49). Les secours arrivèrent de toutes parts. En plus des sapeurs-pompiers de Bordeaux, sous les ordres du commandant Saldou, des Pompiers de Paris et même de Londres, furent envoyés, ainsi que de très nombreux militaires de différentes armes. Après avoir ravagé la grande lande, l’incendie se dirigea vers Lacanau, Carcans, Hourtin et menaça même Lesparre. Il fut enfin maîtrisé le 25 au soir. Dans le journal Sud-Ouest du 24 août 1949 on pouvait lire la liste officielle des victimes recensées au 23 août, communiquée par la Préfecture de la Gironde Mairie de Cestas : Civils identifiés, 30 ; civils non identifiés, 16 ; civils ou militaires non identifiés, 19. Mairie de Marcheprime : Cadavres civils identifiés, 6. Hôpital Robert Piqué Cadavres militaires déposés, 11. Cestas perdit 16 habitants, Villenave-d’Ornon 3, Léognan, Pessac et Marcheprime 2 chacun, ainsi qu’1 Talençais, 1 Barpais, le maire de Saucats et 25 jeunes appelés du 33e Régiment d’Artillerie de Châtellerault et de Poitiers. Les jeunes militaires, avec lesquels nous avions bavardé quelques instants sur le quai de la gare de Marcheprime, l’avaient échappé belle... Toutes les communes environnantes prirent leur part dans cette lutte. La ville de Cestas en premier. Mais c’est Canéjan, qui paiera le plus lourd tribut humain. Comme il était d’usage à l’époque, le maire, en faisant sonner le tocsin, convoquait tous les hommes valides pour organiser la défense contre le fléau. « C’est ainsi que périrent ces 29 hommes de la commune, dont la moitié du Conseil municipal (5 élus sur 10), le serrurier, le cantonnier, un tonnelier, des menuisiers et ébénistes, des cultivateurs, l'instituteur, etc. Le plus jeune des Canéjanais avait 17 ans, le plus âgé 70. » Leurs dépouilles carbonisées, retrouvées au Puch à Cestas, seront méconnaissables et difficilement identifiables. Paradoxe, pas un seul arbre ne sera détruit sur la commune. Depuis cette tragédie, la piste n°9 est devenue « Avenue des victimes du devoir », et Marc Rebeyrol (jeune instituteur décédé au feu) a donné son nom à une école primaire. Deuil national. Dans toute la France, l'émotion est telle qu'une journée de deuil national fut déclarée. Le journal Sud-Ouest organisa une souscription, couverte en un peu plus d’un mois, qui rapporta 11.547.000 francs de l’époque. Les obsèques furent célébrées le 23 août sur la place de Cestas, présidées par Monseigneur Feltin, cardinal archevêque de Bordeaux, en présence du Président du Conseil, Paul Ramadier et de plusieurs ministres. Le général de Gaulle se rendra le 24 septembre suivant à Bordeaux, Cestas et Canéjan pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles. Un monument fut érigé sur le site en bordure de la RN10, au sud-ouest du Puch, formé

de trois pins brûlés auxquels sont accrochées des planches rappelant la catastrophe.

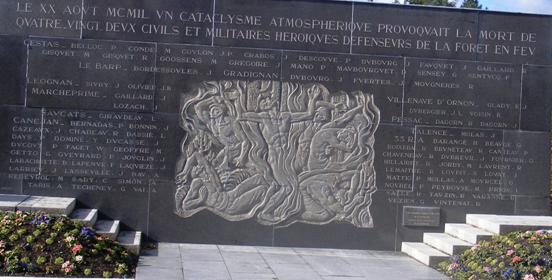

Photo Francis Taffard Le 19 août 1951, un mémorial dont la conception est de l’architecte G. Grange et le motif central de Madame Armande Marty, sera inauguré, au Puch même. Il cite les noms des 82 victimes. Cet incendie a dynamisé les moyens de la DFCI et des associations syndicales de la forêt landaise. Cette année là c’est 140000 ha qui furent anéantis. A la suite de ces évènements un corps de pompiers spécifique fut créé, (M. Saldou, devenu colonel en fut l’instigateur), de grands pare-feux ralentirent la progression des flammes et autorisèrent un accès facile d’une parcelle à l’autre. Un réseau de tours de guet, au nombre de 47, disposées tous les 20 kilomètres, permit de déceler, à vue, des panaches de fumée suspects. Ecoutons Jacques Sargos nous parler de cet incendie de forêt : « Nullement vaincu, le désert était resté là, seulement caché sous les pins, prêt à réapparaître aux premiers revers de l’économie – guettant la moindre inattention des hommes. Il veille encore de nos jours, tapi sous le manteau des arbres. Le combat se poursuit entre des forestiers vigilants et une nature envoûtante et rude. » (Histoire de la Forêt Landaise du désert à l’âge d’or. 1997) Y aurait-il une malédiction sur cette forêt landaise créée au XIXe siècle, par l’obstination de l’homme, sur un véritable désert ? Après les incendies dévastateurs des années 40, voici venu le temps des ouragans exterminateurs… (Martin 27.12.99 et Klaus 24.01.09.) * Deuil rouge titre d’une colonne de la Une du journal Sud-Ouest le 22 août 1949. Sources Archives journal Sud-Ouest Souvenirs amis de Canéjan et vécu personnel DFCI. Après les grands incendies de 1947 et 1949, devant l'urgence et l'importance de l'effort à fournir pour sauver ce qui était intact et reconstituer les forêts détruites, les rôles sont séparés : aux associations de DFCI les travaux de prévention, et la mise en valeur du territoire, aux sapeurs-pompiers la lutte active.

|