|

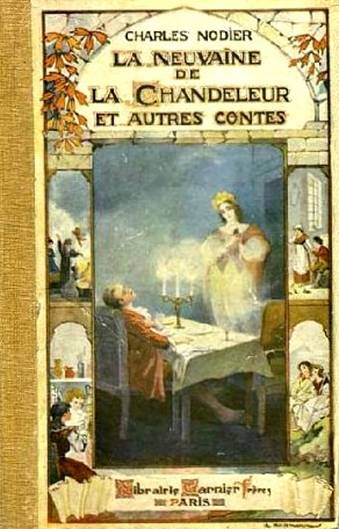

La neuvaine de la Chandeleur : moyen (D’après « Souvenirs de jeunesse », édition de 1855 ) |

|||

|

La neuvaine de la Chandeleur – du 24 janvier au 1er février – était une dévotion particulière des jeunes personnes, ayant pour objet de connaître d’avance le mari qu’elles devaient avoir, et l’on était jadis persuadé qu’il n’y avait point de dévotion plus agréable à la sainte Vierge que cette neuvaine qui récompensait par une faveur extraordinaire toute personne lui rendant cet hommage Dans ses Souvenirs de jeunesse écrits au milieu du XIXe siècle, Charles Nodier nous décrit cette dévotion. On commence la neuvaine le 24 janvier à la prière de huit heures dans une chapelle de la sainte Vierge, où il faut ensuite entendre la première messe tous les jours, et assister à la prière tous les soirs jusqu’au 1er février, avec une piété qui ne se soit pas ralentie, avec une foi qui ne se soit pas ébranlée.

La veille de la Chandeleur il faut entendre toutes les messes de la chapelle, depuis la première jusqu’à la dernière, il faut entendre toutes les prières et toutes les instructions du soir sans en manquer une seule et il faut aussi se confesser, et recevoir l’absolution. Si par malheur, on n’avait pas reçu l’absolution, tout le reste serait peine perdue, car la condition essentielle du succès est de rentrer dans sa chambre en état de grâce. Alors on recommence à prier, on s’enferme pour accomplir toute les conditions d’une retraite sévère et on jeûne. Puis on dresse une table pour deux personnes, et la garnit de deux services complets, aux couteaux près, qu’il faut éviter avec grand soin. Il s’entend que ce couvert exige un linge parfaitement blanc, aussi propre, aussi fin, aussi neuf qu’on puisse se le procurer, et que l’appartement soit arrangé de manière à pouvoir y recevoir une personne de considération. Le repas se compose de deux morceaux de pain bénit qu’on a rapportés du dernier office, et de deux doigts de vin pur répartis entre les deux couverts, qui occupent, comme de raison, les deux côtés de la table. Seulement le milieu du service est garni d’un plat de porcelaine ou d’argent, s’il est possible, qui renferme deux brins soigneusement bénits de myrte, de romarin ou de toute autre plante verte, le buis excepté, placés l’un à côté de l’autre, et non en croix. Car c’est encore un point qu’il est très essentiel d’observer. Ensuite on rouvre la porte pour faire passage au convive attendu, on prend place à table, on se recommande bien dévotement à la sainte Vierge, et on s’endort en attendant les effets de sa protection qui ne manquent jamais de se manifester, suivant la personne qui les implore. Alors commencent d’étranges et admirables visions. Et Nodier de rapporter ensuite la légende attachée à cette neuvaine : celles pour qui le Seigneur a destiné le bonheur du mariage voient apparaître l’homme qui les aimera, s’il les trouve, qui les aurait aimées, du moins, s’il les avait trouvées, et on prétend, qu’un privilège particulier de la neuvaine est de procurer le même rêve au jeune homme dont on rêve, et de lui inspirer la même impatience de se rejoindre à cette moitié de lui-même qu’un songe lui a fait connaître. Celles qui n’auront pas de maris, sont tourmentées par des pronostics effrayants. Les unes, destinées au couvent, voient, dit-on, défiler lentement une longue procession de religieuses, chantant les hymnes de l’Église ; les autres, que la mort doit frapper avant le temps, assistent à leurs propres funérailles et se réveillent en sursaut à la clarté des torches funèbres et au bruit des sanglots de leur mère et de leurs amies, qui pleurent sur un cercueil drapé de blanc.

Chandeleur (La) d’autrefois (D’après « Annales politiques et littéraires », paru en 1903) A l’occasion de la Chandeleur 1903, Jules Claretie, de l’Académie française évoque ses souvenirs de jeunesse liés à une fête qui, indissociable de crêpes possédant l’étrange pouvoir d’augurer d’un avenir bon ou mauvais, était perçue comme un héritage ayant vaillamment traversé les siècles. Voici son émouvant témoignage. J’étais occupé, tout à l’heure, à lire les journaux du matin, lorsqu’on est venu m’interrompre : « Monsieur, monsieur, c’est aujourd’hui la Chandeleur ! C’est le jour des crêpes ! » Et toute une suite de ressouvenirs m’est revenue y, la mémoire ; les lointains jours de février, quand la bonne Julie me tendait la poêle où, sur la couche de beurre doré, elle avait versé la pâte blanche finement délayée et, très émue, se demandait si monsieur allait bien retourner sa crêpe. C’est une des superstitions et des coutumes de la vieille France, un de ces vieux débris de traditions populaires que les folkloristes ramassent et gardent dans leurs recueils, comme des ossements de mastodontes dans les musées de province. Il y a tout un monde de légendes, de croyances poétiquement puériles que des savants, qui sont aussi des poètes, ont juré de ne point laisser périr. Et ils vont, à travers champs, faisant leurs gerbes de souvenirs, recueillant de la bouche des paysans, des vieilles gens, toutes ces traditions orales qui se perdraient sans ce soin pieux.

A la Chandeleur, dit Abel Hugo dans sa France pittoresque, si les laboureurs ne faisaient point de crêpes, leur blé de l’année serait carié. Et celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la l’attrape point dans la poêle, sous la forme navrante de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur – de l’argent, cette forme tangible du bonheur – jusqu’à la Chandeleur prochaine. C’est pourquoi la pauvre Julie, autrefois, était si inquiète lorsque je prenais et tenais, comme on dit, la queue de la poêle. Mais quel rire joyeux quand la crêpe, lancée en l’air, retombait correcte clans la poêle chaude après avoir tournoyé sur elle-même devant le fourneau tout rougi ! Une bonne Chandeleur équivalait, pour la brave servante, à une certitude de succès. Et, pendant les heures lourdes de toute une année, aux moments de trouble et de doute, quelle consolation de se rappeler la Chandeleur passée et de se dire, quand on a la foi des pauvres gens : « Bah ! tout finira par s’arranger, les crêpes ont été bien retournées ! » La Chandeleur ! Le nom est joli, il évoque la vision des processions anciennes et des cierges brillant aux mains des croyants. Nodier a écrit un conte exquis, la Neuvaine, en songeant à ces vieilles coutumes qui ne sont peut-être que la continuation de fêtes païennes. Le paysan de France, qui bat sa farine pour en faire des crêpes afin que son blé soit bon, se doute-t-il qu’il rend, comme le fit tel ancêtre anonyme perdu dans la nuit des temps, un hommage à Cérès ? Que de traditions de ce genre dans nos mœurs et qui subsistent encore, en dépit des siècles ! Il y a l’atavisme des croyances et du mystère comme celui des tempéraments et de la chair. L’humanité est une grande personne un peu vieillie qui se chante parfois à elle-même, pour se rajeunir, les chansons de sa nourrice et se conte doucement les contes d’autrefois... Que si tout homme qui tient, en France, la queue d’une poêle quelconque a fait des crêpes lundi, pour la Chandeleur de l’an nouveau, je souhaite qu’il ait adroitement retourné sa galette, pour le bonheur des siens et pour notre sécurité à tous. Une Chandeleur ensoleillée, c’est une promesse de gelée et nous devons, paraît-il, souhaiter de la neige pour la santé de Jean Blé-Mûr. Les vieux proverbes le disent tous :

Faites donc entendre ces vérités populaires à ces Parisiens qui se

préoccupent surtout d’avoir du beau temps pour les futures cavalcades.

L’agriculture ? Qu’est-ce que c’est que ça, et le blé ne pousse-t-il pas

tout seul ? De toutes les décorations instituées poux la gloire des

boutonnières humaines, celle dont le Parisien se soucie le moins est

peut-être la plus respectable : le Mérite agricole. |

|||