|

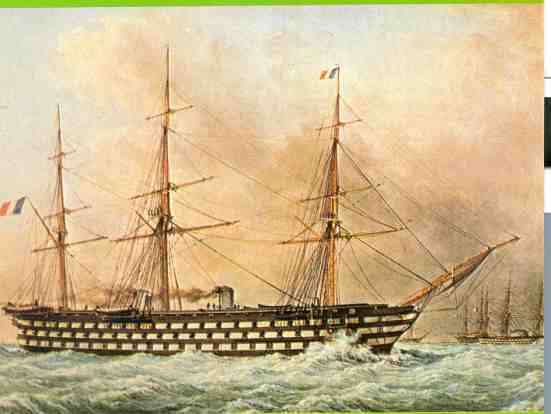

Les Messageries impériales |

|

|

|

Une reconversion réussie L'essor des navires à vapeur au cours de la première moitié du XIXe siècle transforme les conditions de la navigation maritime qui gagne en promptitude et en exactitude. Des lignes régulières peuvent être établies. La supériorité des navires à vapeur sur les voiliers apparaît immédiatement en Méditerranée où le régime des vents est instable. Leur maniabilité parmi les îles et les caps leur confère un avantage supplémentaire. Mais les vapeurs coûtent cher et leur exploitation est souvent déficitaire. L'armement privé français est encore incapable d'assumer des charges aussi lourdes. L'État pallie cette carence à l'aide de navires de guerre aménagés en paquebots. Il exploite, depuis Marseille, trois lignes en Méditerranée: Malte, Constantinople et Alexandrie. La concurrence des compagnies anglaises et autrichiennes affecte gravement les lignes françaises qui, à la différence de leurs rivales, acceptent seulement le transport des voyageurs et du courrier et excluent le fret. En 1846, la Compagnie Rostand de Marseille lance vers Constantinople trois vapeurs qui assurent aussi le transport des marchandises. L'État se décide enfin à embarquer du fret, mais ne réussit qu'à affaiblir la Compagnie Rostand sans y trouver avantage. En 1849, l'Assemblée législative se résout alors à abandonner le marché. Les Messageries nationales - ex-Messageries royales qui se contentaient jusque-là d'exploiter des services de diligences, cherchent à réorienter leurs activités, compromis par le développement des chemins de fer. Elles saisissent l'occasion et utilisent leurs capitaux pour racheter les treize paquebots de l'État et les trois vapeurs de la Compagnie Rostand. Elles acquièrent en outre un atelier de construction navale à La Ciotat, où elles mettent en chantier de nouveaux vapeurs mieux adaptés au transport maritime. Elles obtiennent pour vingt ans la concession des lignes de Malte, d'Alexandrie et de Constantinople. Elles assurent le service postal et divers transports pour le compte de l'État, moyennant une indemnité annuelle de 3 millions de francs. Devenues «Messageries impériales» en 1852, elles s'attachent bientôt de nouvelles concessions. En 1854, la Compagnie ouvre les lignes de Grèce, d'Algérie et de Tunisie. Pendant le conflit de Crimée, les Messageries impériales deviennent les auxiliaires de la marine de guerre. Elles louent leurs services à l'Angleterre et assurent le transport de 85000 hommes et de 12000 tonnes de matériel. Par la suite, elles assurent aussi des liaisons avec la Chine, le Japon, l'Inde, le Sénégal et le Brésil. Après la chute de l'Empire, elles prennent le nom de «Messageries maritimes».

|

|

Tous droits réservés - Copyright 2020 Urtxoko |